改良メダカ品種分類案 3.9補足説明

■系統と形質の定義と違い

改良メダカ界では,系統と形質の用語について混同がみられるため,改めてこれらについての見解を示します。

系統は複数世代にわたるメダカ群を示す際に用いられる用語です。ここでは,以下の狭義と広義の2種類に分類します(詳しくはQ&Aに記載)。

狭義|目的(選抜基準)を持って累代繁殖した個体群

広義|共通の祖先を持つ個体群

形質は世代に関係なく,改良メダカが有する特徴を示す際に用いられる用語です。ここでは以下のように定義します。

目視で判別可能であり,子孫に遺伝する改良メダカの特徴

重要なことは、系統と形質は言葉としての座標軸が異なるため,同じ座標軸で比較することはできません。

注意

これらの用語については,理解を助長する目的として一時的に定義を決めており,学術用語としての使い方とは一部異なる場合があります。

■オーロラについて

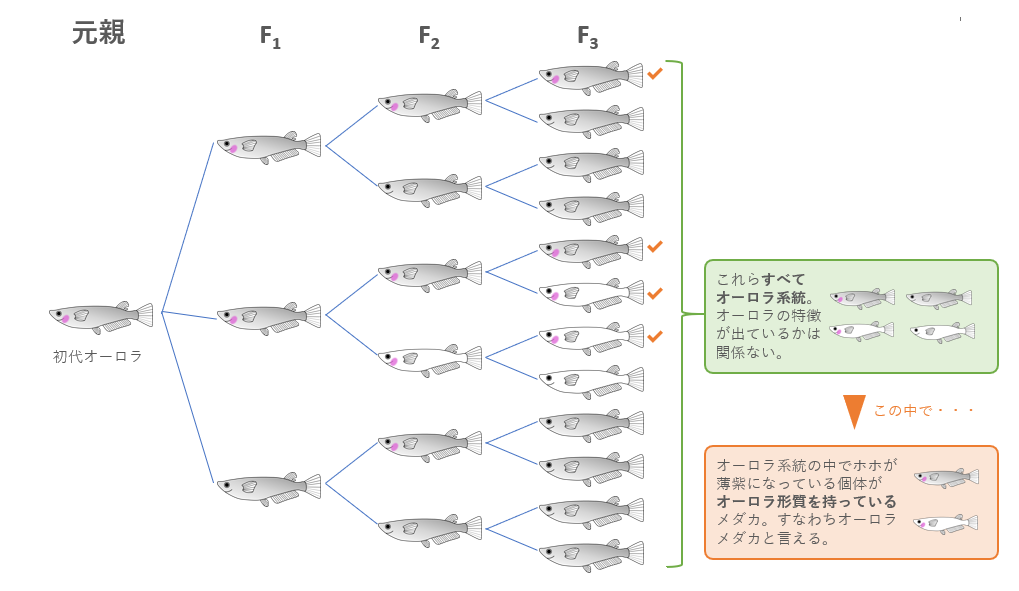

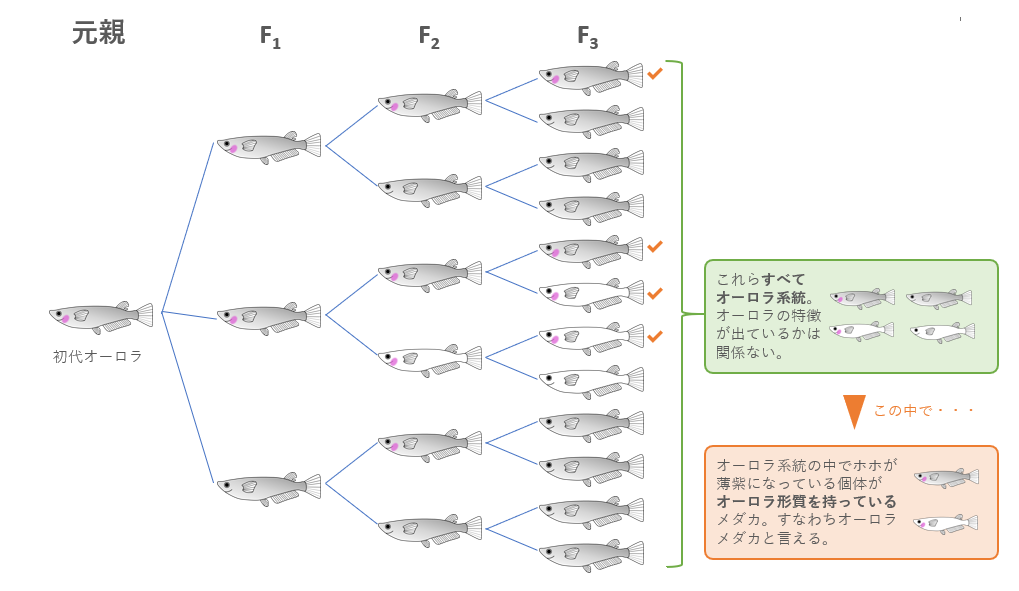

ここで,オーロラを例にとり,系統と形質の違いを説明します。オーロラという言葉には系統としての意味合いと形質としての意味合いを含んでいます。ここでは便宜上前者を「オーロラ系統」,後者を「オーロラ形質」とします。

オーロラ系統とは,初代オーロラメダカから産まれたすべての個体群を指し,いわゆる「オーロラの遺伝子が入っている」「オーロラの特徴が現れる可能性がある」などの情報で売買されているメダカです。これらには,オーロラとしての特徴(=オーロラ形質)があったりなかったりします。系統の意味から,たとえオーロラとしての特徴が無くても,オーロラを祖先に持つメダカ群はすべてオーロラ系統と呼ぶことができます。

オーロラ形質とは,おおよそ大多数の人がオーロラっぽさを感じるオーロラメダカの特徴を指します。具体的には,「メダカの頭部付近がぼうっと透けて,頬のあたりが何となく透けて薄紫のようになっている」という特徴です。この特徴がみられるのは当然オーロラ系統のメダカです。

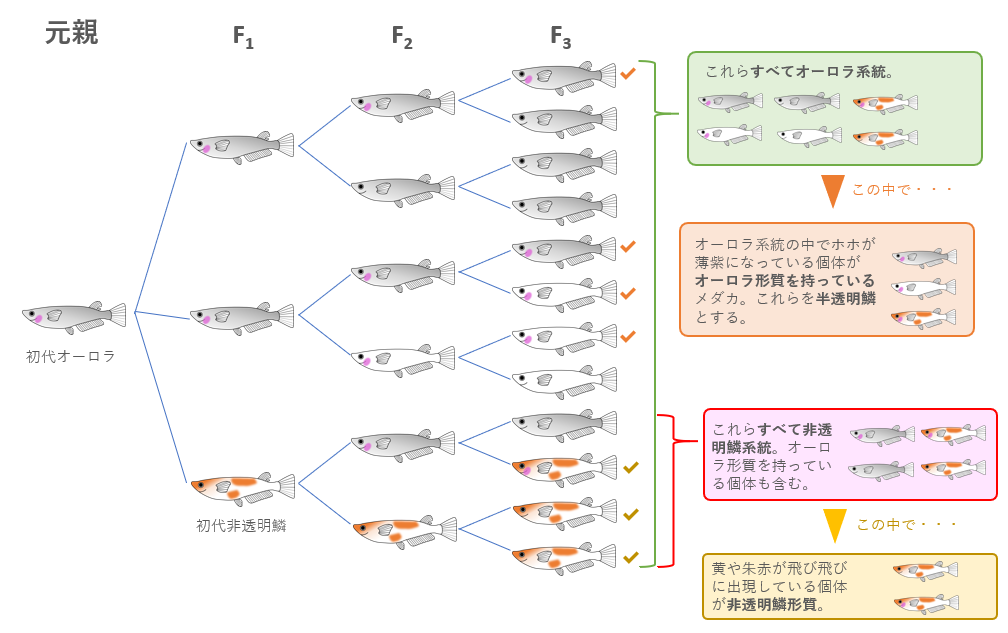

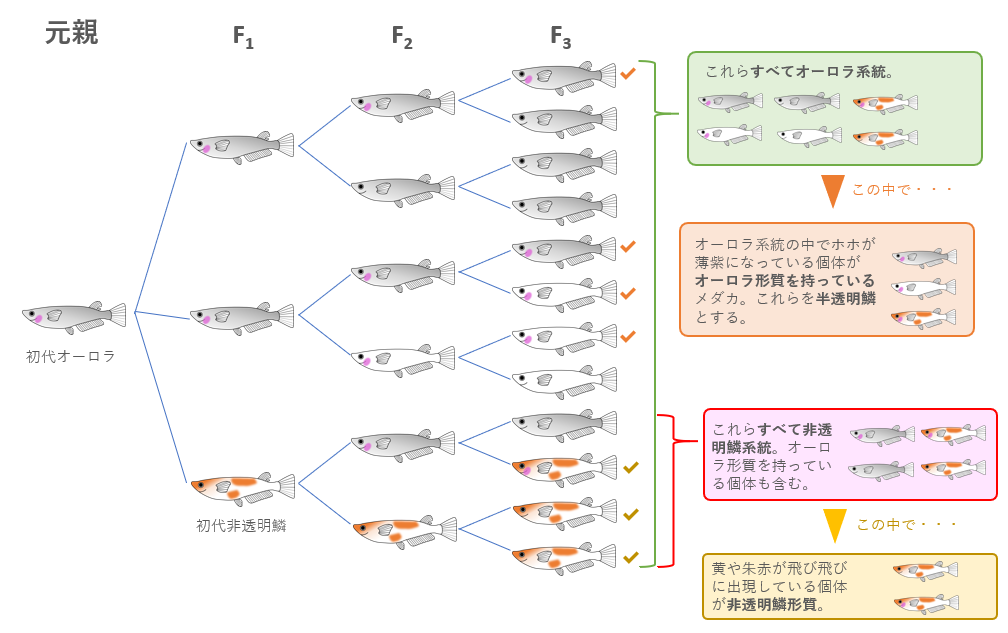

今回の品種分類案ではオーロラ形質を「半透明鱗」と命名し分類しました。したがって,「オーロラ形質=半透明鱗」でありますが「オーロラ系統=半透明鱗」とは限りません。その理由は、以下の二つです。

オーロラと一口に言っても,そこには系統と形質の二つの意味があることを理解すれば,愛好家同士の会話などがスムーズに行われるかと思います。

■非透明鱗について

オーロラ同様,非透明鱗も系統としての意味合いと形質としての意味合いがあり,前者を「非透明鱗系統」,後者を「非透明鱗形質」とします。

非透明鱗系統は以下の二つの特徴があります。

・幹之を祖先に持つ

・三色メダカのうち,透明鱗形質のメダカを祖先に持たない

特に,透明鱗形質のメダカを祖先に持たないことが非透明鱗系統の定義として良く挙げられます。その理由は,三色メダカには作出経緯の異なる2種類の三色メダカが存在するからです。初代三色メダカは琥珀透明鱗斑を起点とした透明鱗の形質を持つメダカ群でした。その後,透明鱗の形質を持たない三色メダカが作出され,初代三色メダカと区別するために「非透明鱗」と名付けられました。透明鱗を共通祖先に持たない,という否定的な意味合いがやや理解しにくい指摘される所以かと思います。

非透明鱗形質についてですが,これは明確な定義がされていません。「透明鱗三色と比べて白地や黒斑が鮮やか」「黄や朱赤が飛び飛びに出現する」などの特徴は挙げられますが,形質としての特徴を目視で判別できないため,今回の品種分類案では形質に分類しませんでした。

もっとも,非透明鱗三色と透明鱗三色は,品種分類案による品種名では「白朱赤斑」「朱赤透明鱗斑」と区別することができます。

※非透明鱗という言葉は,透明鱗(ホホ無し)を指すことがありますが,これは上記の非透明鱗とは全く異なる意味合いですので注意が必要です。

※非透明鱗という言葉は,透明鱗(ホホ無し)を指すことがありますが,これは上記の非透明鱗とは全く異なる意味合いですので注意が必要です。

■オーロラと半透明鱗と非透明鱗の違い

オーロラと半透明鱗と非透明鱗は,その関係性が複雑で誤認が多いことから,それぞれの違いの見解について説明します。

オーロラと半透明鱗の関係性は先に述べたとおりです。繰り返すと,「オーロラ形質=半透明鱗」でありますが「オーロラ系統=半透明鱗」とは限りません。

非透明鱗とオーロラの関係ですが,非透明鱗形質はオーロラ系統から出現した,という説が改良メダカ界の通説となっています。つまり,この説が正しければオーロラ系統の中から非透明鱗形質を有する個体が出現した,ということになります。しかし,先にも述べた通り系統と形質は座標軸が異なるため,両者をイコールで結ぶことはできません。したがって,その関係性は以下のようになります。

■多色のメダカ 〜錦と更紗と斑について〜

鯉や金魚では錦や更紗(英語でキャリコ)という言葉がよく使われています。語源は柄のある織物で,錦は絹,更紗は木綿の織物を意味しています。

生き物の種類では,ニシキヘビやニシキアナゴなど,柄のある種の和名に「ニシキ」という言葉を使われています。鯉の仲間の錦鯉と言われるものは有名ですが,この「錦」は改良された美しいものを指し,改良の鯉全般を「錦鯉」と呼びます。

金魚では,錦という言葉は三色以上の多色の品種の名前に使われます。更紗は紅白の金魚の品種に使われることもあり,そこから鯉の紅白も更紗と呼ばれることがあります。更紗の英語「キャリコ」は金魚で錦と同じ様に,三色以上の多色の品種に使われています。

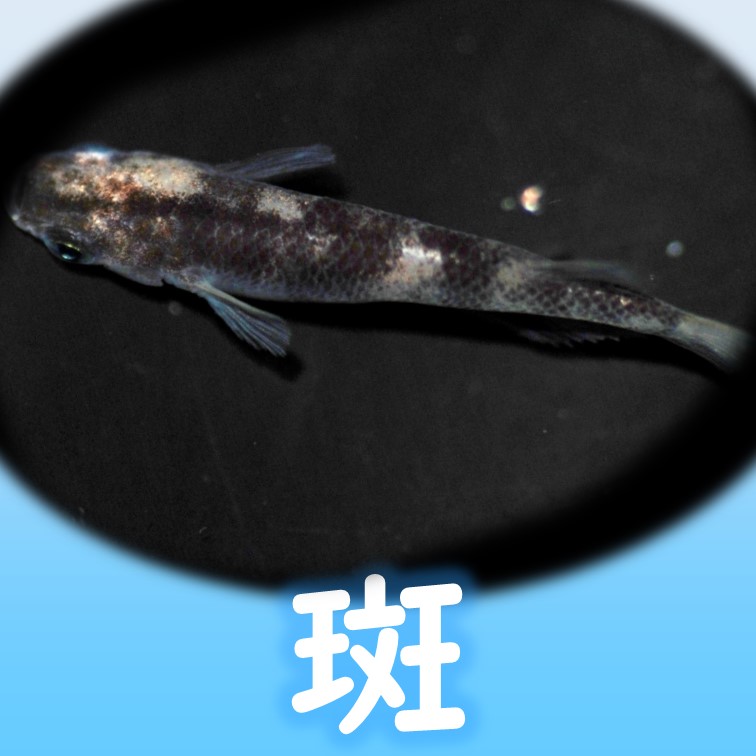

メダカでは,白や朱赤の地に黒い斑点のものを「斑」と,三色を「錦」,紅白を「更紗」と呼んだり,それらをひっくるめて「錦」と呼んだり,「二色」「三色」と分けたりと統一感の無いものでした。品種の形質として多色を表す際に,生き物によって使われる段階の違う「錦」や,紅白のみの「更紗」より,斑模様の意味をもつ「斑」を形質名として採用しました。

改良メダカの体色関連の形質一覧

改良メダカの透明鱗関連の形質一覧

改良メダカの目の変化関連の形質一覧

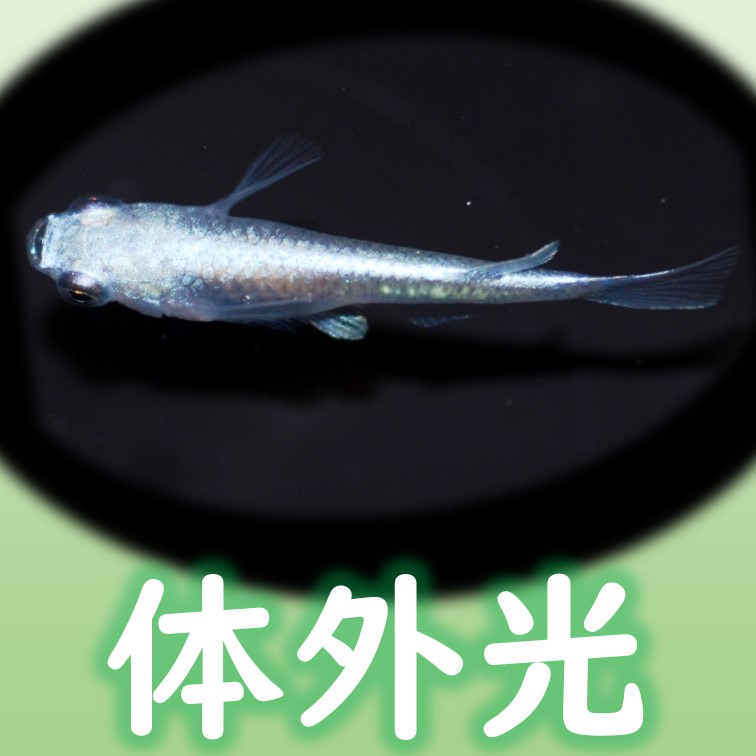

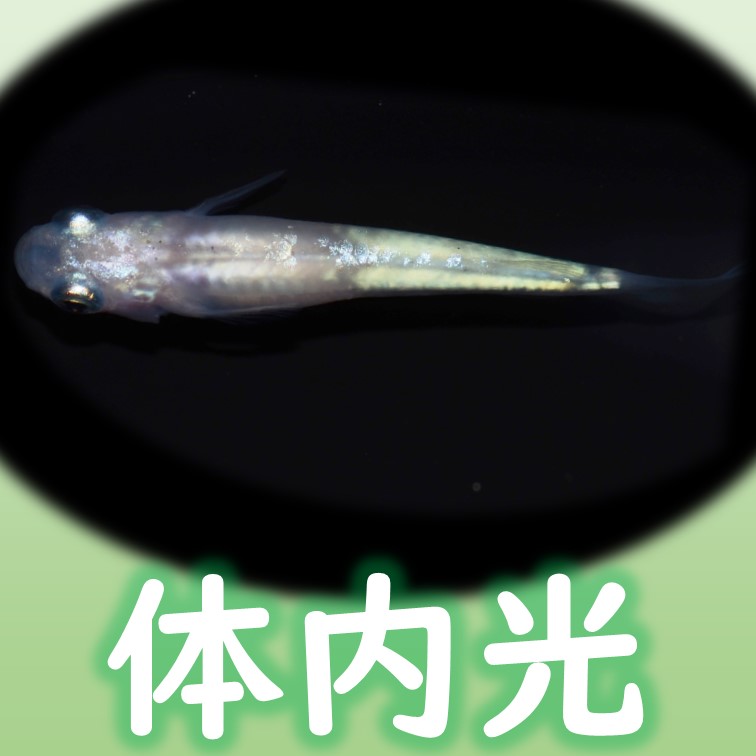

改良メダカの虹色素胞関連の形質一覧

改良メダカの柄関連の形質一覧

改良メダカのヒレ変化関連の形質一覧

改良メダカの体型関連の形質一覧

■系統と形質の定義と違い

改良メダカ界では,系統と形質の用語について混同がみられるため,改めてこれらについての見解を示します。

系統は複数世代にわたるメダカ群を示す際に用いられる用語です。ここでは,以下の狭義と広義の2種類に分類します(詳しくはQ&Aに記載)。

狭義|目的(選抜基準)を持って累代繁殖した個体群

広義|共通の祖先を持つ個体群

形質は世代に関係なく,改良メダカが有する特徴を示す際に用いられる用語です。ここでは以下のように定義します。

目視で判別可能であり,子孫に遺伝する改良メダカの特徴

重要なことは、系統と形質は言葉としての座標軸が異なるため,同じ座標軸で比較することはできません。

注意

これらの用語については,理解を助長する目的として一時的に定義を決めており,学術用語としての使い方とは一部異なる場合があります。

■オーロラについて

ここで,オーロラを例にとり,系統と形質の違いを説明します。オーロラという言葉には系統としての意味合いと形質としての意味合いを含んでいます。ここでは便宜上前者を「オーロラ系統」,後者を「オーロラ形質」とします。

オーロラ系統とは,初代オーロラメダカから産まれたすべての個体群を指し,いわゆる「オーロラの遺伝子が入っている」「オーロラの特徴が現れる可能性がある」などの情報で売買されているメダカです。これらには,オーロラとしての特徴(=オーロラ形質)があったりなかったりします。系統の意味から,たとえオーロラとしての特徴が無くても,オーロラを祖先に持つメダカ群はすべてオーロラ系統と呼ぶことができます。

オーロラ形質とは,おおよそ大多数の人がオーロラっぽさを感じるオーロラメダカの特徴を指します。具体的には,「メダカの頭部付近がぼうっと透けて,頬のあたりが何となく透けて薄紫のようになっている」という特徴です。この特徴がみられるのは当然オーロラ系統のメダカです。

今回の品種分類案ではオーロラ形質を「半透明鱗」と命名し分類しました。したがって,「オーロラ形質=半透明鱗」でありますが「オーロラ系統=半透明鱗」とは限りません。その理由は、以下の二つです。

- 系統(オーロラ系統)と気質(半透明鱗)は座標軸が異なるため比較することができないため

オーロラと一口に言っても,そこには系統と形質の二つの意味があることを理解すれば,愛好家同士の会話などがスムーズに行われるかと思います。

■非透明鱗について

オーロラ同様,非透明鱗も系統としての意味合いと形質としての意味合いがあり,前者を「非透明鱗系統」,後者を「非透明鱗形質」とします。

非透明鱗系統は以下の二つの特徴があります。

・幹之を祖先に持つ

・三色メダカのうち,透明鱗形質のメダカを祖先に持たない

特に,透明鱗形質のメダカを祖先に持たないことが非透明鱗系統の定義として良く挙げられます。その理由は,三色メダカには作出経緯の異なる2種類の三色メダカが存在するからです。初代三色メダカは琥珀透明鱗斑を起点とした透明鱗の形質を持つメダカ群でした。その後,透明鱗の形質を持たない三色メダカが作出され,初代三色メダカと区別するために「非透明鱗」と名付けられました。透明鱗を共通祖先に持たない,という否定的な意味合いがやや理解しにくい指摘される所以かと思います。

非透明鱗形質についてですが,これは明確な定義がされていません。「透明鱗三色と比べて白地や黒斑が鮮やか」「黄や朱赤が飛び飛びに出現する」などの特徴は挙げられますが,形質としての特徴を目視で判別できないため,今回の品種分類案では形質に分類しませんでした。

もっとも,非透明鱗三色と透明鱗三色は,品種分類案による品種名では「白朱赤斑」「朱赤透明鱗斑」と区別することができます。

※非透明鱗という言葉は,透明鱗(ホホ無し)を指すことがありますが,これは上記の非透明鱗とは全く異なる意味合いですので注意が必要です。

※非透明鱗という言葉は,透明鱗(ホホ無し)を指すことがありますが,これは上記の非透明鱗とは全く異なる意味合いですので注意が必要です。

■オーロラと半透明鱗と非透明鱗の違い

オーロラと半透明鱗と非透明鱗は,その関係性が複雑で誤認が多いことから,それぞれの違いの見解について説明します。

オーロラと半透明鱗の関係性は先に述べたとおりです。繰り返すと,「オーロラ形質=半透明鱗」でありますが「オーロラ系統=半透明鱗」とは限りません。

非透明鱗とオーロラの関係ですが,非透明鱗形質はオーロラ系統から出現した,という説が改良メダカ界の通説となっています。つまり,この説が正しければオーロラ系統の中から非透明鱗形質を有する個体が出現した,ということになります。しかし,先にも述べた通り系統と形質は座標軸が異なるため,両者をイコールで結ぶことはできません。したがって,その関係性は以下のようになります。

- オーロラ系統の中から非透明鱗形質を持つ個体が出現し,その個体から産まれた個体群が非透明鱗系統である。

- オーロラ形質(=半透明鱗)と非透明鱗形質は全く異なる

- オーロラ系統の中に非透明鱗形質を有する個体が産まれる可能性はある

非透明鱗系統の中にオーロラ形質を有する個体が産まれる可能性はある

非透明鱗系統の中にオーロラ形質を有する個体が産まれる可能性はある

■多色のメダカ 〜錦と更紗と斑について〜

鯉や金魚では錦や更紗(英語でキャリコ)という言葉がよく使われています。語源は柄のある織物で,錦は絹,更紗は木綿の織物を意味しています。

生き物の種類では,ニシキヘビやニシキアナゴなど,柄のある種の和名に「ニシキ」という言葉を使われています。鯉の仲間の錦鯉と言われるものは有名ですが,この「錦」は改良された美しいものを指し,改良の鯉全般を「錦鯉」と呼びます。

金魚では,錦という言葉は三色以上の多色の品種の名前に使われます。更紗は紅白の金魚の品種に使われることもあり,そこから鯉の紅白も更紗と呼ばれることがあります。更紗の英語「キャリコ」は金魚で錦と同じ様に,三色以上の多色の品種に使われています。

メダカでは,白や朱赤の地に黒い斑点のものを「斑」と,三色を「錦」,紅白を「更紗」と呼んだり,それらをひっくるめて「錦」と呼んだり,「二色」「三色」と分けたりと統一感の無いものでした。品種の形質として多色を表す際に,生き物によって使われる段階の違う「錦」や,紅白のみの「更紗」より,斑模様の意味をもつ「斑」を形質名として採用しました。

「改良メダカ品種分類案」はこちら↓↓↓

http://jma-medaka.jp/pdf/1saishinhinnsyubunnrui.pdf

改良メダカの体色関連の形質一覧

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

改良メダカの透明鱗関連の形質一覧

|

|

改良メダカの目の変化関連の形質一覧

|

|

|

|

|

|

改良メダカの虹色素胞関連の形質一覧

|

|

|

|

|

改良メダカの柄関連の形質一覧

|

|

改良メダカのヒレ変化関連の形質一覧

|

|

|

|

|

|

|

改良メダカの体型関連の形質一覧

|

|

|

※本記事は、改良メダカ品種分類案の普及を目的として、日本メダカ協会の許可を得て写真や文章を掲載しています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

カテゴリーから探す

- 厳選メダカの現物販売

- 全品3,000円以下!現物販売

- セット販売コーナー

- 全品3,000円以下!セット販売コーナー

-

【毎月更新】ピックアップ品種

- 全ての【毎月更新】ピックアップ品種

- 【2025年4月】フロストイエロー

- 【2025年3月】ピンクサファイアNEO

- 【2024年10月】如水〜銀白〜

- 【2024年9月】ミラージュグロウ

- 【2024年8月】フロスト

- 【2024年3月】モルフォ桔梗

- 【2024年1月】ピュアホワイト透明鱗

- 【2023年11月】ミラージュ

- 【2023年10月】如水

- 【2023年8月】菜花

- 【2023年7月】極ラメ星河

- 【2023年5月】ロゼ

- 【2023年4月】さくら

- 【2023年3月】ピンクサファイア

- 【2023年2月】鱗光

- 【2023年1月】琥珀ブルーラメ

- 【2022年12月】禅半月×青蝶半月

- 【2022年11月】出目目前メダカ

- 【2022年10月】MLFH×BMA

- エサ

- 書籍・その他